[영국 부부의 쌍둥이 육아 6화] NICU 졸업, 그리고 6개월 (2)

해와 달이가 집에 온 후, 6개월 동안 커뮤니티 간호사 팀은 우리 집을 정기적으로 방문했다. 첫 주에는 두 번, 그 이후에는 1~2주에 한 번씩 와서 아이들의 몸무게, 호흡수 등을 재고 필요하면 채혈을 하는 등 건강상태를 확인했다. 아이들이 집에서 약은 잘 먹고 있는지, 수유 양은 어느 정도인지, 잠은 얼마나 자는지, 젖은 기저귀는 하루에 몇 번 정도 갈아주는지 등등을 꼼꼼히 물어보고 메모했다.

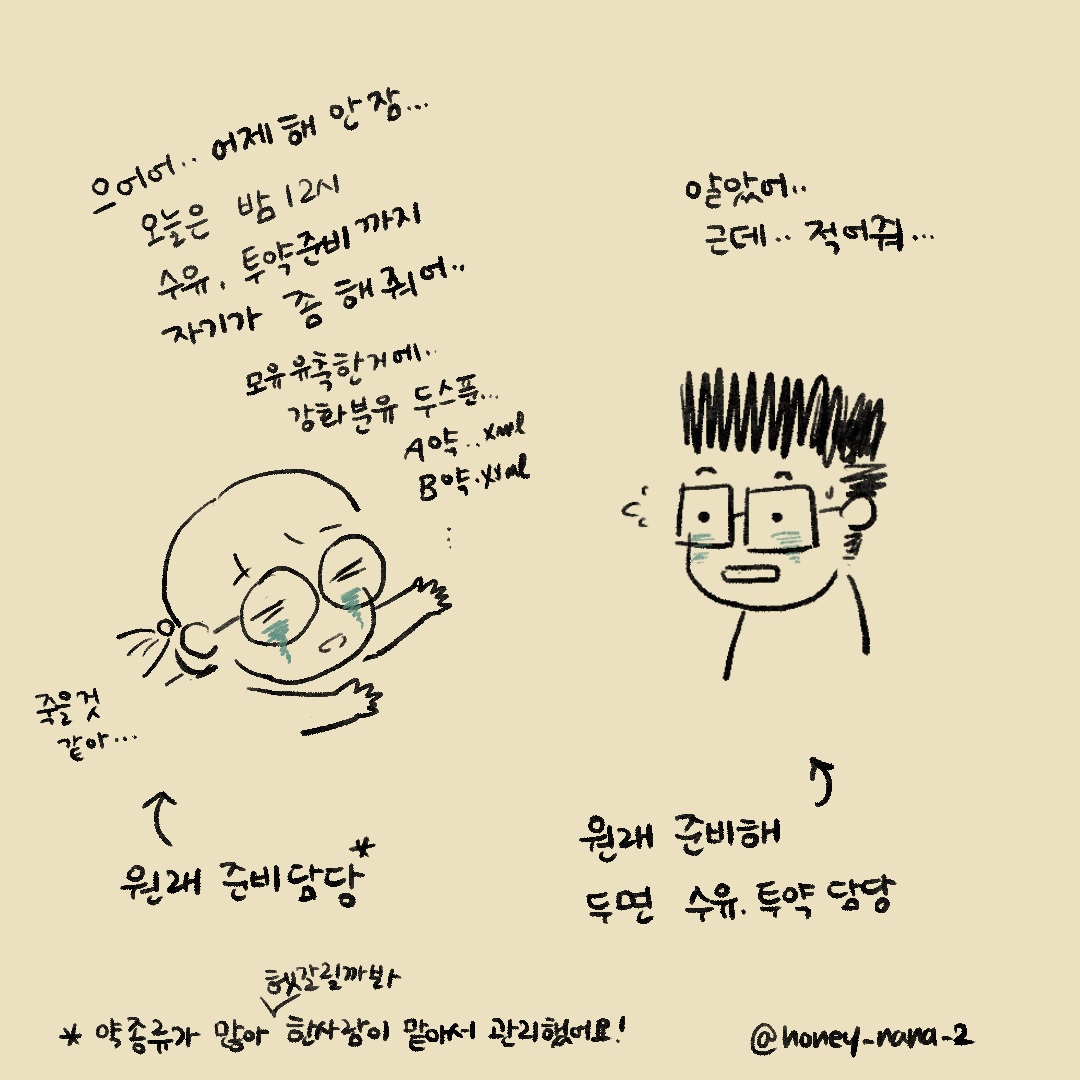

이 기간 즈음, 우리집의 집중관리 대상은 해였다. 산소줄을 달고 집에 왔고, 먹는 약의 종류가 9가지나 되어 시간 맞춰 약을 먹이는 것도 버거웠다. 특히 부신피질호르몬제는 6시간 간격으로 4번씩 시간 맞춰 줘야 해서 밤 12시와 새벽 6시에도 해를 깨워서 먹여야 하는 괴로움이 있었다. 신생아 시절에는 엄마가 2시간 이상 푹 잘 수 없다곤 하지만, 그땐 2시간이라도 잤으면 싶었다.

해의 산소줄 농도는 2주 간격으로 조금씩 줄여 나갔는데, 산소 농도를 줄이려면 해는 이른 저녁부터 다음 날 새벽까지 산소포화도 센서를 달고 있어야 했다. 산소포화도 센서와 모니터는 커뮤니티 간호사 팀이 필요할 때 가져다 주고 또 수거해 갔다.

인큐베이터 안에서 달고 있던 줄의 개수를 생각해보면 사실 별것 아닌데도, 산소줄만 달고 있다가 산소포화도 센서를 손이나 발에 함께 감아놓으면 해의 심기가 불편해졌다. 모니터에서 산소포화도가 90 밑으로 떨어지면 경고음이 “삐-삐-삐-“, 80 밑으로 떨어지면 ‘삐삐삐삐’ 울렸는데, 해의 심기가 심하게 불편했던(?) 어느 날은 밤새도록 곁에서 경고음을 들어야만 했다.

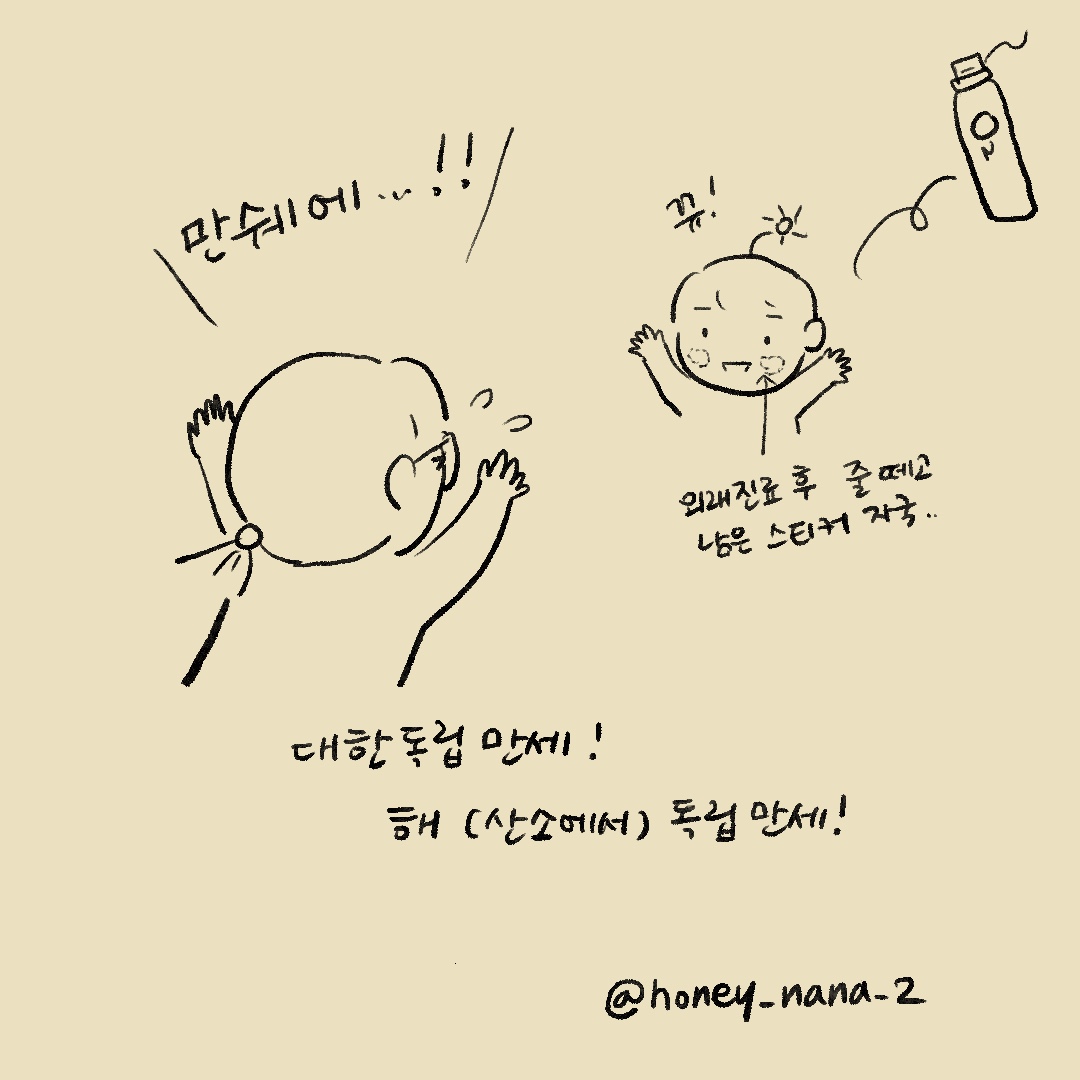

그렇게 약 8번의 산소 모니터링과 함께 밤을 지새고 해는 산소줄을 뗐다. 집에 온지 약 4개월 만이었고, 매우 공교롭게도 광복절이었다. 그 날을 정확하게 기억하고 있다. 꼭 기억해달라는 해의 바람일까?

해가 산소를 떼고 나서도 커뮤니티 간호사 팀은 2개월 정도 정기적으로 방문했다. 이와 별개로 아이들은3개월마다 NICU의 주치의 선생님 진료를 보러 병원에 가야 했다. 또 내분비계 진료 및 부신피질자극호르몬 검사, 심혈관 진료, 안과 진료 등을 보러 바쁘게 병원을 다녔다. 여기저기 다른 진료과에서 이 날에 오세요, 저 날에 오세요, 바쁘게 우편을 날려줬다. 아이들을 데리고 다니는 것이 바쁘긴 했지만 이 모든 병원 진료 예약을 알아서 잡아준다는 점만으로 큰 짐을 덜어낸 기분이었다. 모든 진료가 무료였음은 당연하다.

단점이라면 주차장이 없다는 것. (신도시가 아닌 경우 도심이 매우 복잡하다. 길도 좁고, 병원 전용 지하 주차장이나 주차 빌딩은 기대조차 할 수 없다.)

추가 이야기

영국에서는 아기가 태어나면 ‘ Red Book’ 을 준다. 말하자면 아기 건강관리 수첩인데, 예방접종표, 신체발육 그래프, 간단한 월령 발달 단계 등이 포함되어 있다. 해와 달이처럼 NICU를 졸업하고 온 특별한 경우가 아니라면 아기가 태어나 집에 온 후 2~3일 이내에 각 지역을 담당하는 Health Visitor라는 분이 집으로 방문하며, 학교에 가기 전까지 아기의 건강관리를 도와준다고 한다. (해와 달이의 경우, 초기 Health Visitor의 역할을 커뮤니티 간호사가 해준 것!)

*글, 그림= 나나 작가 (@honey_nana_2)