[영국 부부의 쌍둥이 육아 3화] 신생아 중환자실 NICU

아기 환자들의 부모들에게 24시간 개방되는 영국의 신생아 중환자실, 그 낯선 공간 속에 우리가 있었다. 크리스마스에 태어난 작은 참새같은 우리의 쌍둥이는 신생아 중환자실 안에서도 집중치료실 한구석을 차지하고 있었다. 수술 후 회복이 덜 된 몸으로 끙끙거리며 아이들을 보러 온 나는 크리스마스 트리와 천장 장식으로 연말 분위기가 물씬 나는 신생아 중환자실 복도가 이상했다. 아니 불안했다. 혹시 모를 감염의 위험성을 낮추기 위해 방문 시간을 제한하고, 마스크를 쓰고, 장갑을 끼고, 에이프런까지 둘러야 하는.. 한국의 신생아 중환자실과 너무나도 다른 풍경이었기 때문이다.

처음 나는 아이들의 인큐베이터 옆에서 불안하게 서성이다 지나가는 간호사 선생님에게 몇 번이고 물었다. ‘여기 이렇게 계속 있어도 돼요? 외부 신발을 신고 이렇게 다녀도 돼요? 정말 괜찮은 건가요? 세균은..? 바이러스는요..?’ 답변은 항상 ‘손은 깨끗하게 씻으셨어요? 그럼 괜찮아요.’였다. 그럼에도 불안한 마음은 가시지 않았다.

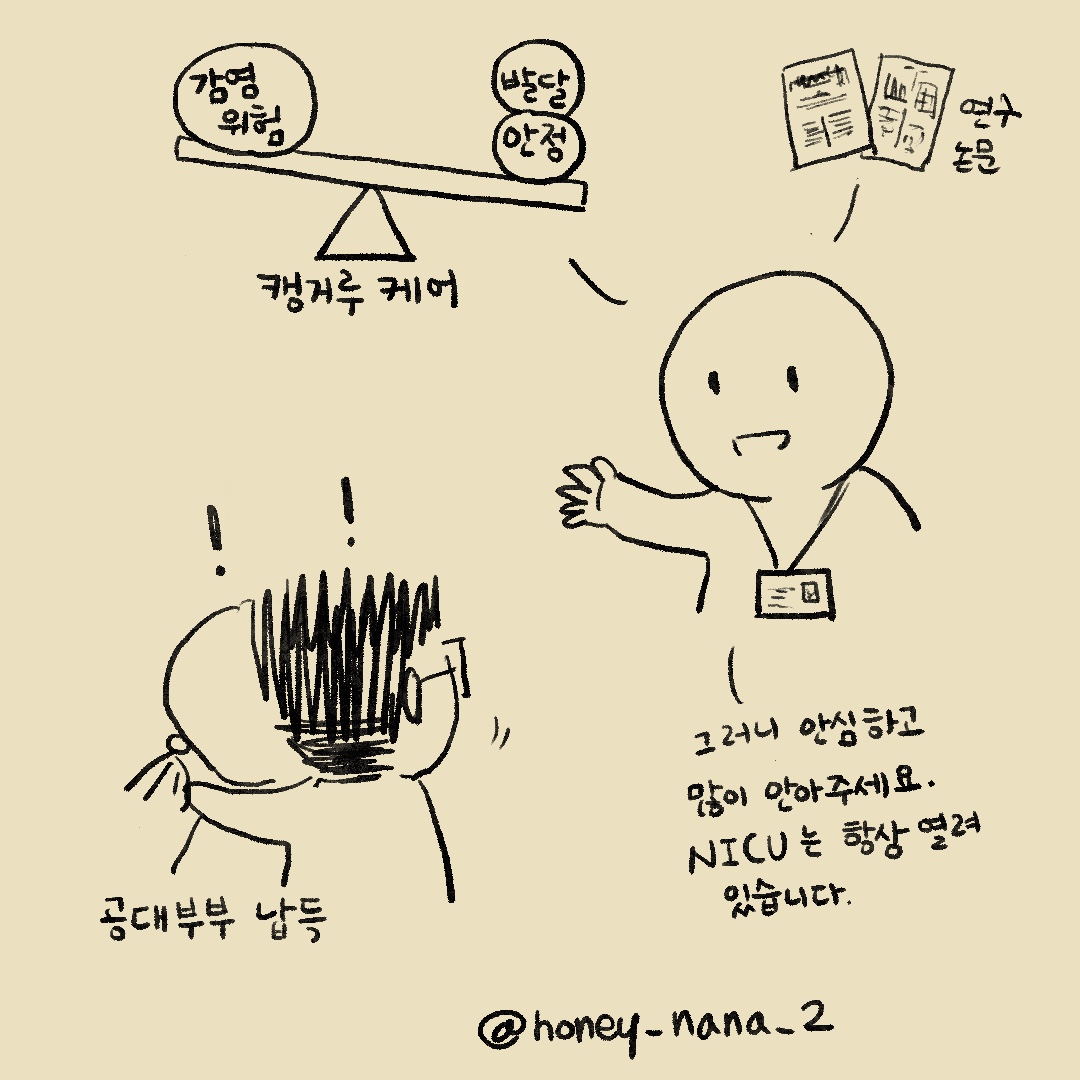

그러던 중 한 의사 선생님이 말씀해주셨다. “부모님만이 해줄 수 있는 것이 있어요. 목소리를 들려주세요. 안아주고 계속 이야기해주세요. 엄마 아빠의 익숙한 목소리, 심장 소리, 체온이 아기들에게 안정감을 줄 거에요. 실제로 아기를 안아주는 캥거루 케어는 의학적으로도 도움이 된다는 유의미한 연구결과가 있습니다. 감염의 위험은 늘 있어요. 우리 의료진으로부터 바이러스나 세균이 전파될 수도 있고, 일반 방문객들 또는 부모님들로부터 전파될 수도 있죠. 하지만 우리는 감염의 위험에도 불구하고 부모님이 아기들에게 줄 수 있는 심리적 안정감 그리고 캥거루 케어의 의학적 효용성의 가치가 더 높다고 판단했습니다.”

그제서야 나는 신생아 중환자실의 곳곳이 눈에 들어오기 시작했다. 이 곳은 만지면 부서질 것 같은 작은 아이들이 인큐베이터에, 바구니에 담겨 사투를 벌이는 곳, 생과 사가 오가고 기쁨과 슬픔이 공존하는 작은 세상이었다. 이곳에서 내가 했던 일은 그렇게 특별하지 않았다. 여느 새내기 엄마처럼 아이들 곁에서 때가 되면 기저귀를 갈아주고, 안아주고, 노래를 불러주고, 책을 읽어주었다. 다른 점이라면 아이들이 인큐베이터에 있다는 것, 모유를 유축해서 따로 주어야 한다는 것이었다. 유축한 모유는 간호사 선생님들께서 병동 냉동고에 보관했다가 시간 맞춰 데워서 준비해 주셨는데, 처음 모유를 줄 때 1ml였던 것이 기억난다. (아, 얼마나 작았던 건지...)

그렇게 3달이 넘도록 새로운 직장을 찾은 듯 아침 저녁으로 병원을 오가다 보니, 아이들의 몸에서 무언가 줄이라도 하나 떨어지면 사색이 되어 간호사 선생님을 찾던 초보 NICU(신생아 중환자실) 엄마에서 산소포화도 센서 위치와 호흡기 위치를 조정하고 인큐베이터 정리도 척척 하는 엄마가 되어있었다. 지금 떠올려 보면 해와 달이가 일찍 세상에 나와서 고통이 무엇인지 조차 모를 만큼 작았던, 그러나 가장 힘들었던 그 때에 내가 옆에서 손을 잡아 줄 수 있어서, 안아 줄 수 있어서 정말 다행이었다. 아이들의 작은 몸짓, 눈짓 하나 놓치지 않고 마음에 담을 수 있어서 정말이지 다행이다.

*글, 그림= 나나 작가 (@honey_nana_2)