[동아일보] 국적은 달라도… 보듬는 마음은 같았네

[토요기획]국적은 달라도… 보듬는 마음은 같았네

2015-04-11

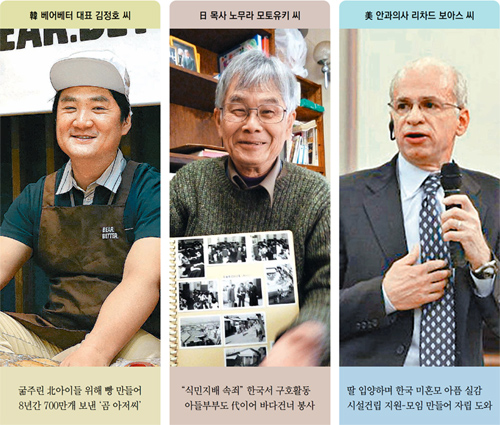

제1회 ‘亞 박애주의자賞’ 후보자들의 삶 살펴보니

3함경도 나진 어린이들에게 유명한 빵이 있다. 귀여운 곰 아저씨 캐릭터가 그려진, 건포도가 박힌 곰보빵이다. 국제 비정부기구(NGO)인 기아대책을 통해 밀가루 달걀을 실은 트럭이 북한 국경을 넘는다. 나진의 빵 공장에 도착한 재료는 즉석에서 반죽돼 뜨거운 오븐에서 구워진다. 이 빵들은 아이들의 허기를 달래 준다. 하루에 3000개씩, 1년에 총 100만여 개가 만들어진다. 기아대책이 2008년부터 현재까지 아이들에게 전한 빵은 지원이 중단된 기간을 고려해도 약 700만 개에 달한다.

이 모든 일을 가능하게 한 사람은 김정호 베어베터 대표(48)다. 2008년 그가 중국 NHN 대표를 맡고 있을 때였다. 식량 사정이 좋지 않다는 북한 소식을 자주 접하곤 도울 방법을 고민했다. 한국 사람은 북한을 드나들 수 없지만 외국 국적의 선교사들은 중국에서 북한 국경을 넘을 수 있었다. 전체 기부액은 8억 원에 이른다. 김 대표는 “중국에서 선교사를 탄압하다 보니 현재 북한으로 들어가지 못하고 있는데 아이들을 위해서 빨리 재개돼야 한다”고 강조했다.

발달장애인 100명의 소중한 일터

그는 2012년 6월 사회적기업 ‘베어베터’를 세웠다. 인쇄물을 제작하는 것이 주요 업무다. 김 대표는 정부지원금을 받지 않고 회사 창립에 필요한 25억 원을 모두 투자했다. 처음 고용된 발달장애인은 5명. 직원 부모들이 더 기뻐했다. 특수학교를 졸업한 뒤 장애인이 부딪히는 장벽 중 하나가 일할 곳이 없다는 점이다. 김 대표는 이들에게 함께 어울려 일하고 자신의 노동이 제품으로 만들어질 수 있다는 기쁨을 줬다.

하지만 문제는 지속 가능성이었다. 동정심만으로 회사가 굴러가진 않는다. 김 대표는 연계 고용 제도에서 방법을 찾았다. 연계 고용은 장애인 고용 의무가 있는 기업이 장애인이 많이 근무하는 기업의 제품을 구매하면 고용부담금을 최대 절반까지 줄일 수 있는 제도다. 기업이 장애인 고용 의무 인원을 채우지 못하면 1인당 최대 116만 원을 부담금으로 내야 하는데 베어베터가 생산한 물건을 구매하면 부담이 줄어든다. 김 대표는 1주일에 수차례 직접 지방 출장을 가 거래처를 뚫기 시작했다. 업무 특성상 장애인을 직접 고용하기 어려운 기업은 부담금을 줄이면서 품질 좋은 회사 용품을 살 수 있어 ‘일석이조’였다.

그 덕분에 베어베터는 인쇄물 제작 이외에 제과·제빵, 커피원두 제공으로 사업 영역을 넓혔다. 5명이던 직원은 현재 120명에 이른다. 100명은 발달장애인이고 20명은 이들을 옆에서 돕는 사회복지사다. 2014년에는 첫 흑자를 기록했고 올해 매출은 30억 원을 넘길 것으로 예상된다. 지난해에는 보너스도 지급했다.

김 대표의 목표는 명확하다. 회사가 돈을 많이 버는 것이다. 그렇지만 그가 받는 월급은 없다. 지속 가능한 사업 모델로 흑자를 늘려 더 많은 발달장애인 직원을 고용하려는 것이다.

아버지의 뜻 이은 아들의 ‘내리 봉사’

2012년 2월 서울 종로구 주한 일본대사관 앞 ‘위안부 소녀상’ 앞에서 가곡 ‘봉선화’를 플루트로 연주한 일본인 노무라 모토유키 목사(84). 1958년 처음 한국에 와서 식민지 잔재와 6·25전쟁의 후유증을 목격한 그는 반성과 속죄의 마음을 안고 1973년 다시 한국을 찾았다. 이때 청계천 빈민가의 참상을 목격한 뒤 자신의 사재를 털어 빈민 구호활동에 나섰다.

당시 청계천은 거주지를 잃은 도시 하층민들이 모이는 곳이었다. 더러운 물 탓에 질병에 시달리는 아이도 많았다. 그는 어머니가 남겨 준 도쿄 집까지 모두 팔아 총 8억 원이 넘는 돈을 구호활동에 사용했다. 또 서독과 뉴질랜드 등 국제사회에 지원을 호소해 탁아시설 건립에 힘을 썼다.

카메라가 흔하지 않던 시절이었지만 청계천과 동대문시장 구로공단을 비롯해 전국 곳곳을 돌아다니며 사진을 찍었다. 그는 2006년 사진 자료 2만 점을 서울역사박물관에 기증했다. 이 같은 공로를 인정받아 2013년 서울시 명예시민에 선정됐다.

그의 한국 사랑은 대(代)를 넘어 이어졌다. 그의 아들 마코토 씨는 “1970년대 초반 한국을 찾았을 때 아버지는 파고다공원(탑골공원) 제암리교회 같은 곳만 데리고 다니며 일본이 한국에 어떤 일을 했는지 설명해 주셨는데 어린 나에게는 큰 충격이었다”고 설명했다. 특히 청계천에서 본 도시 빈민들의 열악한 생활상에 “말로 할 수 없는 강렬한 메시지를 가슴으로 느꼈다”고 회고했다.

일본에 돌아가서도 아버지와 함께 다녔던 기억은 쉽게 사라지지 않았다. 다른 이들의 아픔을 보듬는 일이 무엇인지 어린 시절부터 고민을 거듭했다. 마코토 씨는 사회복지학을 전공한 뒤 현재 정신과에서 장애인들의 사회 복귀를 돕는 일을 하고 있다. 아내 역시 장애인치과에서 일한다. 부부는 한국 어린이들을 돕고 싶어 2009년부터 매년 푸르메재단에 장애어린이를 위한 칫솔을 제작해 보낸다. 2010년에는 아예 부부가 직장에 휴가를 내고 서울 용산의 한 중증 장애인 시설에서 치과 봉사도 했다.

노무라 목사는 “아들 내외가 한국 어린이들에게 봉사할 수 있다는 사실에 늘 감사하고 기쁘다”고 말했다.

한국 미혼모 자립 도운 미국 안과의사

리처드 보아스 씨(66)의 ‘한국 이야기’는 1988년으로 거슬러 올라간다. 미국 코네티컷 주에서 안과의사로 성공 가도를 달리던 보아스 씨는 에스더라는 딸을 입양한다. 딸 덕분에 행복했지만 아이가 어떤 과정을 거쳐 미국으로 왔는지는 자세히 알지 못했다.

2001년 병원 일을 정리한 뒤 딸을 입양했던 단체를 통해 경제적인 이유 때문에 아이를 포기해야 하는 미혼모가 한국에 많다는 걸 알게 되었다. 2006년 가을 그는 한국을 찾았다. 그가 어안이 벙벙해진 것은 대구의 한 시설을 방문했을 때였다. 시설 내에 있던 20대 여성 12명은 모두 만삭이었다. 그들이 낳을 아기는 모두 입양이 결정돼 있었다. 보아스 씨는 왜 한국처럼 경제적으로 부유한 민주주의 국가에서 아직도 많은 아이를 해외로 보내는지 이해할 수 없었다. 딸을 입양한 뒤 부모로서 아이를 만난 사실에 항상 기뻤지만 사회적인 압력 때문에 미혼모가 자식과 생이별을 한 것 같아 가슴이 아팠다.

그는 한국 전문가의 조언을 적극적으로 듣고 다녔다. 외국인이 한국인도 나서지 않는 미혼모 문제에 목소리를 낸다는 사실이 조심스러웠기 때문이었다. 미혼모와 관련된 기존의 복지 서비스는 단체시설에 사는 거주자를 대상으로 하는 것이 많았다. 하지만 “당당히 아이를 키우고 싶어하는 미혼모에게 사회적 환경을 마련해 줘야 한다”는 것이 보아스 씨의 생각이다.

그는 2007년 한국미혼모지원네트워크 단체를 미국에 등록한 뒤 2008년 한국사무소를 개설했다. 같은 해 사재를 들여 미혼모 시설인 애란원 사업 기금을 지원했다. 또 한국 최초의 미혼모 당사자 조직인 ‘한국미혼모가족협회’를 구성했다. 2013년 기준으로 회원이 1600명이다.

미혼모에 대한 사회적 인식을 바꾸기 위한 노력도 계속됐다. 그는 2012년 개봉한 백연아 감독의 다큐멘터리 영화 ‘미쓰마마’의 제작을 지원했다. 이 영화는 미혼모들이 실명으로 출연해 자신의 삶과 양육, 가족관계를 생생하게 보여 줬다.

‘아시아 필란트로피스트’, 모두가 소금이었다

나이와 국적, 살아온 배경이 모두 다른 김 대표, 노무라 목사, 보아스 사단법인 한국미혼모지원네트워크 명예이사는 공통점이 있다. 바로 4월 22일 열리는 제1회 ‘아시아 필란트로피스트 어워드’의 후보자라는 것. 필란트로피는 ‘박애주의’라는 뜻으로 인류가 직면하고 있는 다양한 문제를 해결하기 위해 시간 재능 재원 등을 자발적으로 기부하고 이를 확산시키고자 하는 정신을 말한다. 한국의 비영리 분야 전문가 70명이 심사위원을 맡았다.

세 사람 이외에 필란트로피스트(박애주의자) 후보자로 오른 7명 모두 한국 사회에 기여한 ‘소금’들이다. 김성은·정종원 부부(월곡종합사회복지관 팀장, 밀알복지재단 주임), 김태양 농산어촌 교육협동조합 이사장, 의료 봉사에 힘써 온 김태형 군의관, 유해근 재한몽골학교 운영이사장, 고(故) 김석산 전 초록우산어린이재단 회장이 후보에 올랐다.

시상식은 22일 오전 10시 30분 서울 중구 한국프레스센터에서 열린다.

노지현 기자 isityou@donga.com

출처 : http://news.donga.com/3/all/20150411/70642588/1